7 critiques du plan Good Move du gouvernement bruxellois

Manque de concertation et d'alternatives, absence de vision propre à la réalité bruxelloise, pénalisation de la classe travailleuse... Pour le PTB, le plan Good Move doit être complètement revu. Pas pour maintenir le statu quo. Au contraire, nous défendons et proposons des alternatives collectives et concertées, sociales et environnementales. Voici sept points de critique sur le plan actuel et des pistes pour en sortir.

Sommaire

- Manque de concertation (et ce n’est pas les réunions Zoom qui ont réglé l’affaire).

- Manque d’alternatives au niveau de la mobilité

- La transposition du modèle des « mailles apaisées » s’est faite sans l’adapter à la situation de Bruxelles

- Les quartiers populaires, les travailleurs et les commerçants subissent le plus les problèmes

- Le plan Good Move vient s’ajouter aux politiques anti-sociales de LEZ, d’augmentation des prix du parking et de projet de taxe kilométrique

- L’efficacité des politiques de mobilité à Bruxelles est plus que discutable

- Les recherches académiques critiques sur l’approche du gouvernement bruxellois

1. Manque de concertation (et ce n’est pas les réunions Zoom qui ont réglé l’affaire).

Pour la mise en place du plan de circulation, les communes se sont engagées à aller voir les gens pour connaître leurs attentes pour le quartier et leur présenter les propositions d’aménagement. Plus globalement, la participation citoyenne était un cheval de bataille notamment des écologistes. Mais dans les faits, quand on regarde ce qui s’est passé, on est loin du compte. Voici les faits pour deux des quartiers où il y a eu le plus de contestation :

-

à Schaerbeek, les séances de concertation (où les habitants pouvaient donner leur avis pour qu’il soit pris en compte pour la réalisation du plan) ont été faites uniquement par Zoom (voir ici p.7) ;

-

à Cureghem, seules 30 personnes ont été consultées lors d’une seule sortie de terrain le vendredi 25 juin 2021 et 19 à une séance Zoom le 30 juin pour présenter les différents scénarios de transformation de la mobilité.

Se contenter de ces quelques consultations Zoom dans ces quartiers populaires revient en fait à dire qu’on veut pas vraiment consulter les habitants1. Le premier problème majeur de Good Move est donc l’absence de consultation, l’aspect démocratique.

Pour beaucoup d’habitants ou de visiteurs de la capitale, le plan régional de mobilité Good Move n’est devenu une réalité que lorsque des blocs de béton et une nouvelle signalisation sont apparus dans leur quartier. Et ce ne sont pas les toutes-boîtes mélangés à la publicité qui ont comblé ce manque d’information.

C’est aussi ce que dit le sociologue David Jamar à propos de la concertation à Schaerbeek : « Pas de doute, il y a bien eu une consultation officielle mais le nombre de participants était très faible par rapport à l’ampleur des transformations annoncées. La diversité des profils sociologiques du quartier était aussi peu représentée. Même le diagnostic de départ, qui était un processus participatif de quartier n’a rassemblé que quelques dizaines de personnes. C’est très peu, d’autant qu’on ne s’est pas inquiété de la composition sociale de ces rencontres, et donc des besoins de mobilité (par exemple qui travaille, où et à quelle heure ?). Cela expliquerait aujourd’hui, ce sentiment de ne pas avoir été consulté. »2

Alors que la mobilité concerne notre quotidien à toutes et tous, ce sont des bureaux d’étude privés, qui connaissent mal les quartiers en question et ont très peu été confrontés aux réalités du terrain qui ont pris l’essentiel des décisions. Exemple frappant : alors que tout habitant ou travailleur de Cureghem connaît l’existence des abattoirs d’Anderlecht, il a fallu une intervention en catastrophe la veille de la mise en place du plan Good Move pour changer les sens de circulation prévus et maintenir l’accès au site pour les bouchers et leur véhicule…

Un plan mal communiqué et peu concerté, mis en place par des gens qui ne connaissent pas les quartiers… Pas étonnant qu’il suscite la surprise et la colère des habitants. Du jour au lendemain, des gens se sont retrouvés « enfermés » dans leur quartiers, avec des blocs en béton, des « boucles de circulation » incompréhensibles, une signalisation illisible, des embouteillages supplémentaires qui augmentent le bruit et la pollution, et surtout - peut être le plus important - le sentiment de n’être pas écouté et respecté. Qui peut leur donner tort ?

Ce que nous proposons :

Il faut entendre la contestation et revoir le projet. Il faut créer des espaces de concertations collectives mais aussi aller enquêter dans les quartiers concernées via du porte-à-porte pour avoir l’avis de tous les habitants et habitantes. Une concertation qui ne soit pas formelle, mais aboutisse à de réels changements portés par les quartiers.

2. Manque d’alternatives au niveau de la mobilité

Pour justifier les restrictions à la circulation automobile, les autorités expliquent qu’il y a déjà suffisamment d’alternatives à l’usage de la voiture à Bruxelles et qu’il faut donc maintenant pousser les gens à les utiliser. À nouveau, c’est en contradiction avec ce que vivent les habitants et travailleurs.

À Bruxelles, si on a cessé de supprimer des lignes et des services de transport public et si l’offre s’améliore sur certaines lignes, les investissements restent globalement insuffisants. Entre 2009 et 2020, seuls 14 kilomètres de lignes nouvelles de trams ont été ajoutées, rien en métro et 3 kilomètres de lignes de bus ont été supprimées. À l’horizon 2025, on peut seulement espérer une ou deux lignes de tram supplémentaires. 40 % des rames de métro sont hors service faute d’entretien suffisant.

Pour de nombreux voyageurs, l’offre reste insuffisante, voire totalement absente : pas de ramassage scolaire organisé, une très faible offre en dehors des heures de pointe et une offre nulle la nuit, ce qui veut dire que de nombreux travailleurs de l’industrie ou des services qui commencent tôt le matin ou finissent tard le soir n’ont aucune alternative.

En périphérie, c’est encore pire. L’intégration de l’offre entre les quatre opérateurs de transport en commun, STIB, TEC, De Lijn et SNCB reste totalement insuffisante. Les parcs industriels de la périphérie, où travaillent de nombreux Bruxellois, Wallons et Flamands sont pour la plupart quasiment inaccessibles autrement qu’en voiture. L’intégration tarifaire est très mauvaise, le ticket « Brupass XL » tant vanté par les autorités comme un moyen de voyager dans Bruxelles et en périphérie est un flop. Il est extrêmement cher et son aire de validité est incompréhensible et différente d’un opérateur à un autre.

Les infrastructures se font toujours attendre, le RER bien sûr, mais aussi le RER vélo, les lignes rapides de De Lijn, la prolongation de lignes de la STIB en proche périphérie… Tous des projets qui deviennent encore plus compromis vu les nouvelles coupes budgétaires dans les investissements de la SNCB décidées par le gouvernement fédéral qui mettent en danger l’entreprise3, mais aussi la quasi-destruction organisée de De Lijn par le gouvernement flamand4.

Ces décisions mettent les voyageurs et les travailleurs en colère. Finalement, le seul dossier qui avance, c’est celui de l’élargissement du ring. On aura vu mieux comme incitant à se passer de voiture… Symbole de cet échec, les habitants des communes immédiatement en dehors des limites de la Région de Bruxelles-Capitale, comme Dilbeek, Rhode-St-Genèse ou Grimbergen sont ceux qui utilisent le plus la voiture pour se rendre dans la capitale5.

En termes d’alternatives à la voiture, on est donc loin du compte. Pourtant, en même temps, les autorités mènent des politiques punitives à l’égard de ceux, nombreux, qui n’ont pas le choix d’utiliser la voiture (LEZ, parking toujours plus cher, projet de taxe kilométrique). Au lieu de financer correctement les transports publics, les mêmes partis qui sont au gouvernement bruxellois ont décidé au fédéral de prolonger et renforcer le dispositif des voitures de société (soi-disant « verdies »), qui représentent 25 % du trafic routier à l’heure de pointe, à grands coups d’exonérations fiscales…6

Le PTB propose un plan d’investissement et de développement des transports en commun et une baisse généralisée des tarifs (voir dans cet article le chapitre « Les transports en commun comme colonne vertébrale de l’alternative »).

3. La transposition du modèle des « mailles apaisées » s’est faite sans l’adapter à la situation de Bruxelles

Les boucles apaisées, c’est le joli nom que l’un des consultants privés payé par la Région bruxelloise pour construire son plan de mobilité a trouvé pour vendre les changements de mobilité dans les quartiers.

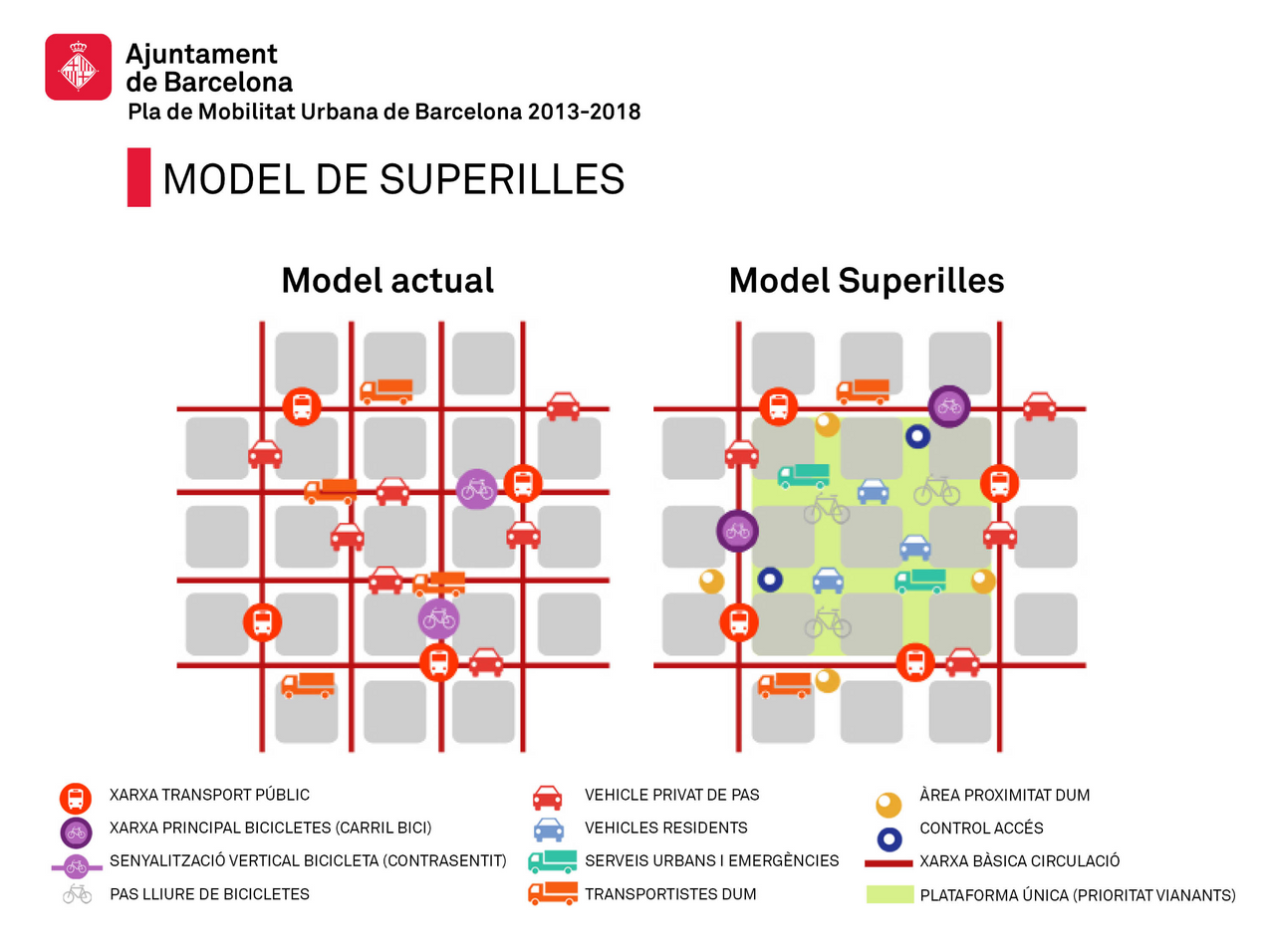

Dans les faits, il s’agit de limiter le trafic de transit dans les quartiers, pour le reporter sur les voiries en bordure. Ce modèle, le consultant privé a été le chercher à Barcelone, les « superilles », dont Good move nous vend la clarté.

Un élément saute aux yeux de n’importe quel connaisseur de Bruxelles: contrairement à Barcelone, Bruxelles n’a pas un plan en damier et pas de larges voiries où reporter le trafic. Résultat : la mise en place de ces mailles se traduit par un report du trafic de transit sur des chaussées étroites, souvent très peuplées et encombrées, aggravant encore les bouchons. Des rues où passent aussi les bus, les services d’urgence, dont les véhicules se retrouvent bloqués dans le trafic. Ce modèle ne peut pas être appliqué tel quel.

Une autre justification de la mise en place des mailles apaisées est que le problème est le trafic de transit, qui traverse les quartiers sans s’y arrêter et qu’il faudrait écarter à tout prix au profit des seuls déplacements locaux. Ce sont les mêmes discours qui justifient l’idée d’un péage urbain à l’entrée de Bruxelles pour éviter l’« envahissement » des navetteurs automobilistes qui polluent l’air bruxellois.

Si l’idée peut paraître séduisante, elle ne tient pas la route face aux réalités. Plus de 80 000 travailleurs bruxellois sont employés par des entreprises localisées en dehors de Bruxelles, souvent à des horaires ou dans des lieux inaccessibles autrement qu’en voiture. Ils sont donc forcés de « transiter » par d’autres quartiers que le leur pour entrer et sortir de Bruxelles. C’est la même chose pour les nombreux travailleurs actifs à Bruxelles, comme des infirmières, des policiers, des chauffeurs de la STIB, des ouvriers d’Audi… qui sont de plus en plus nombreux à devoir quitter la capitale pour la périphérie pour se loger. Eux aussi deviennent des navetteurs contraints et des automobilistes potentiels qui doivent transiter dans les quartiers bruxellois.

Le PTB propose une mutualisation du stationnement et le développement d’un système de véhicules partagés, pour dégager les voiries des véhicules garés et développer des alternatives à la mobilité routière : sites propres, pistes cyclables et espaces publics de qualité.

4. Les quartiers populaires, les travailleurs et les commerçants subissent le plus les problèmes

Les défenseurs du plan Good Move expliquent que c’est un plan d’apaisement, qui s’appliquera partout de la même façon et profitera à tous de la même manière. Pourtant c’est bien dans les quartiers populaires que Good Move pose le plus de problèmes. Tout d’abord, parce que ce sont les quartiers populaires comme Cureghem, le Pentagone ou le bas de Schaerbeek, qui sont les premiers à subir les transformations.

Ensuite, parce qu'aucune étude n’a été menée pour connaître les pratiques et usages de l’automobile dans ces quartiers. Que sait-on du partage de véhicules dans les familles ou entre voisins? Que sait-on de la mobilité dans des familles élargies et populaires et des réseaux de solidarité forts qui les unissent ? Aucune étude n’a jamais été menée sur ces questions. Rappelons d’ailleurs à ce sujet l’étude de la Ligue des familles sur la taxe kilométrique qui démontre à quel point les familles populaires sont plus ciblées par les politiques « anti-voitures »...7

Les défenseurs du plan répètent partout que de toutes façons, dans les quartiers populaires, peu de gens ont une voiture. Le plan oublie complètement les différentes pratiques de mobilité dans les quartiers. Dans les quartiers populaires, de nombreuses activités économiques et de nombreux travailleurs dépendent de la voiture : entrepreneurs, chauffeurs livreurs, grossistes, garagistes infirmiers à domicile, travailleurs de l’industrie et services à horaire décalé ou située dans des zonings inaccessibles… Ils dépendent donc plus de l’automobile, non pas par choix mais par nécessité économique.

Le PTB défend la réalisation d’études sur les pratiques de mobilité dans les quartiers populaires, pour développer des alternatives adaptées, pour les déplacements des personnes et le transport de marchandises en ville.

5. Le plan Good Move vient s’ajouter aux politiques anti-sociales de LEZ, d’augmentation des prix du parking et de projet de taxe kilométrique

Ce plan Good Move n’apparaît pas dans le vide. Il s’ajoute à toute une série de politiques qui disent vouloir réduire l’usage de la voiture mais sont surtout anti-sociales.

C’est le cas de la Zone de Basse Emission (LEZ), qui interdit les voitures anciennes au nom de la lutte contre la pollution, obligeant les gens à racheter une voiture plus récente et plus chère ou à ne plus se déplacer. Cette forme d’obsolescence obligatoire est imposée par les pouvoirs publics et est un beau cadeau pour les constructeurs automobiles, alors qu’on sait qu’ils trichent tellement sur les normes de pollution que rien ne prouve que les véhicules plus récents sont effectivement moins nocifs que les anciens. Ils n’ont jamais dû payer collectivement le coût de ces manipulations, ce sont les gens qui sont forcés de se séparer de leur voiture et d’en repayer une au profit de ces tricheurs.

Autre politique antisociale : celles du stationnement payant et de la suppression des places de stationnement en voirie, qui créent la guerre des places dans les rues et enrichit les géants du parking comme Vinci et Interparking8.

Sans parler du projet de taxe kilométrique, tellement antisocial que même le gouvernement régional n’ose pas l’appliquer pour l’instant9.

Enfin, rappelons l’absence de logements sociaux, de transports publics ou de services locaux en suffisance, qui obligent les gens à se déplacer toujours plus et à dépenser toujours plus.

Alors, quand Good Move débarque à Bruxelles, pour les gens, c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase, après de multiples mesures discriminantes.

6. L’efficacité des politiques de mobilité à Bruxelles est plus que discutable

Avec ce plan Good Move, les autorités, études à l’appui, nous expliquent que l’utilisation de la voiture devrait baisser de près de 20 %. Elles nous disent aussi que la mobilité évolue dans le bon sens à Bruxelles.

Une réduction de 20 % du trafic routier, c’est ce que nous promettaient déjà les deux précédents plans régionaux de mobilité, IRS 1 en 1998 et IRIS 2 en 2009. Avec au menu les mêmes mesures : limitation du stationnement en voirie, suppression de bandes de circulation etc. Le résultat, un échec retentissant : une baisse de moins de 1,5 % du trafic et un nombre toujours croissant de voitures en Belgique. Tirant les leçons de cet échec, ce troisième plan de mobilité régional a choisi de… changer de nom pour s’appeler Good Move et de garder les mêmes recettes.

Pourtant, la clé du problème est simple : la grande majorité des gens ne se déplace pas pour le plaisir mais pour se rendre au travail, à l’école, à la maison, dans la famille, dans les services publics ou les commerces. Ils n’utilisent pas non plus la voiture pour le plaisir de payer un plein, des taxes et le stationnement tout en restant bloqués dans les bouchons, mais parce que, faute d’alternatives, cela reste le meilleur moyen d’atteindre leur destination. Ajouter des contraintes à la circulation routière sans développer d’alternatives ne fait que rendre la mobilité plus compliquée et plus chère sans réduire le trafic.

Le plan Good Move s’entête à traiter le problème collectif de la mobilité par des mesures qui pèsent individuellement sur les gens qui se déplacent, en alourdissant encore la pénibilité des déplacements pour ceux qui ont le malheur de ne pas avoir le choix de bouger autrement qu’en voiture.

7. Les recherches académiques critiques sur l’approche du gouvernement bruxellois

Une idée forte et fausse pour défendre l’approche du plan Good Move est qu’il n’y aurait pas d’alternative, que des mesures restrictives sont indispensables pour réduire la circulation automobile et qu’il existe une unanimité des spécialistes pour défendre cela.

Pourtant, déjà au niveau bruxellois, il ne faut pas chercher longtemps pour trouver des voix différentes qui, tout en reconnaissant le problème environnemental et social posé par la domination de la mobilité routière, s’inquiètent de l’impact anti-social des politiques menées par le gouvernement dans le domaine10. L’approche par le biais de la tarification ou de l’interdiction des véhicules anciens sont dénoncées pour leur inefficacité environnementale tant par le monde académique que par les associations environnementales et le monde associatif conscients des enjeux sociaux11.

En France12,au Royaume-Uni13, les publications se multiplient pour dénoncer l’absence de prise en compte des enjeux sociaux des politiques de mobilité qui envisagent la question seulement sous l’angle d’un choix individuel et de régulation des flux. En somme, de vouloir s’attaquer uniquement aux symptômes du problème et pas à sa source, l’organisation de la société qui crée la dépendance à l’automobile, et de cibler le portefeuille des gens, ce qui ajoute de nouvelles inégalités sociales et ne résout pas le problème de mobilité.

Au final, ces politiques mènent au fait que seuls ceux qui ont les moyens de se déplacer en voiture le pourront encore, et pas nécessairement ceux qui en ont besoin. Ceux-là seront contraints, soit à l’immobilité forcée, soit à couper dans d’autres dépenses pour continuer à se déplacer. Ce faux choix est d’ailleurs ce que nous avons pu observer avec l’explosion du prix du carburant ces derniers mois. D’un côté, les témoignages de travailleurs dormant sur leur lieu de travail ou dans leur voiture, voire refusant des emplois pour réduire leurs dépenses se sont multipliés. De l’autre, la consommation totale de carburant a très peu baissé malgré une augmentation des prix de plus de 50%.

Lire aussi : Good Move et la mobilité à Bruxelles : quelle alternative ?

1 Certains responsables politiques disent qu’ils ont été sur le terrain pour expliquer, mais ils ne parlent pas de la phase de concertation. Une fois que le plan a été décidé, il y a eu quelques efforts (insuffisants) pour aller l’expliquer. Pas pour écouter ce que les gens avaient à dire et proposer.

2 https://www.rtbf.be/article/le-plan-good-move-ne-passe-pas-a-schaerbeek-comment-lexpliquer-11092716?s=09

3 https://www.ptb.be/le_ptb_r_agit_l_audition_de_sophie_dutordoir_sncb_le_gouvernement_laisse_les_passagers_et_le_personnel_ferroviaire_sur_le_carreau

4 https://www.pvda.be/besparen_en_privatiseren_de_lijn_gaat_verder_op_ingeslagen_weg

5 https://journals.openedition.org/brussels/2831

6 https://www.ptb.be/_lectrification_du_parc_de_voitures_de_soci_t_non_cologique_et_tr_s_co_teux

7https://liguedesfamilles.be/article/taxe-au-kilometre-oui-a-une-mobilite-douce-mais-sans-precariser-les-familles

8 https://regiondebruxelles.ptb.be/stationnement_le_ptb_s_oppose_la_r_forme_du_gouvernement_bruxellois

9 https://regiondebruxelles.ptb.be/taxekm.

10 https://www.ieb.be/Diminuer-l-usage-de-la-voiture-en-ville-a-tout-prix-social

11 https://www.canopea.be/les-zones-de-basses-emissions-sont-elles-efficaces/ et https://www.ieb.be/Les-enjeux-de-la-tarification-kilometrique-intelligente-Smart-Move-45727 et https://biblio.ugent.be/publication/8060179/file/8652876.pdf https://liguedesfamilles.be/article/taxe-au-kilometre-oui-a-une-mobilite-douce-mais-sans-precariser-les-familles

12 https://journals.openedition.org/lectures/57407#ftn1 et https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01630626/document

13 https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14682427/2012/36/4 et https://journals.sagepub.com/doi/10.1068/a37268