S'attaquer à ABCD pour faire baisser le prix du pain

Le spectre d'une famine secoue à nouveau le monde. Les prix des produits de base comme le pain et les pâtes explosent dans le monde entier. Pour des millions de personnes, la catastrophe est imminente. La faute à la guerre ? En partie. Mais surtout à la logique de l’économie capitaliste, et notamment aux groupe des « ABCD », des initiales des quatre grandes multinationales qui contrôlent à elles seules 70 à 90 % du commerce mondial de céréales. Explications.

Ces deux dernières années, les prix des denrées alimentaires ont augmenté dans le monde entier, avec des conséquences catastrophiques. En Afrique de l'Est, une personne meurt de faim toutes les 48 secondes. L'Afrique de l'Ouest est confrontée à la pire crise alimentaire de ces dix dernières années. Mais les citoyens des pays occidentaux, pourtant plus riches, n'échappent pas non plus à la faim. Là aussi, l'insécurité alimentaire va croissante. En Belgique, début 2022, le public des banques alimentaires avait déjà augmenté de 15 % par rapport à la période du coronavirus, avec notamment des gens issus de la classe moyenne.

À première vue, l'explication semble aller de soi : c'est la guerre en Ukraine qui fait augmenter les prix. S'il est vrai que cette terrible guerre contribue à la crise alimentaire, elle n'en est pas à l'origine. Depuis que l'armée russe a envahi l'Ukraine en février 2022, la crise alimentaire est l'une des priorités tant nationales qu'internationales. L'Ukraine est l'un des premiers producteurs mondiaux de céréales, d'huile de tournesol, de maïs et d'engrais. Au moins la moitié de l'approvisionnement en blé de vingt-six pays provient de la Russie et de l'Ukraine. Les récoltes vont probablement chuter d'un tiers en raison de la guerre. Par conséquent, la guerre en Ukraine a provoqué un choc mondial sur les marchés alimentaires. Le prix des céréales, de l'huile de cuisson et de la viande a bondi d'un tiers par rapport à l'année précédente. L'augmentation des prix de l'énergie et des engrais contribue à faire flamber encore plus les prix des denrées alimentaires.

Mais la crise alimentaire a commencé bien avant la guerre en Ukraine. En 2021, quelque 828 millions de personnes souffraient de la faim. C'est un dixième de la population mondiale. Ce sont aussi 103 millions de personnes de plus que pour la période 2019-2020. En 2021, 2,3 milliards de personnes se trouvaient en situation d'insécurité alimentaire modérée ou grave. Cela signifie que ces gens n'ont pas suffisamment accès à une alimentation saine et abordable. La hausse des prix des denrées alimentaires et, par conséquent, l'insécurité alimentaire, a été principalement imputée à la pandémie de coronavirus. Mais la pandémie n'était pas non plus la véritable cause de la crise alimentaire. Elle a seulement révélé et exacerbé la vulnérabilité des chaînes alimentaires mondiales. L'absence de réponse sociale et coordonnée des gouvernements à la pandémie n'a fait qu'aggraver la situation dans le monde entier.(1)

Le problème n'est pas la pénurie mais le prix et l'accessibilité d'aliments de qualité

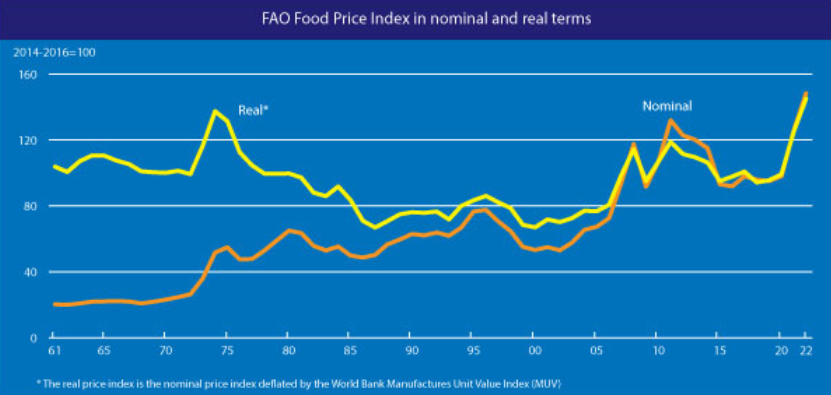

Bien que des événements tels que la guerre en Ukraine et la pandémie de coronavirus amplifient considérablement la crise alimentaire, la faim est un problème mondial, structurel et récurrent. Depuis le second semestre de 2002, les prix réels des denrées alimentaires n'ont cessé d'augmenter, atteignant des sommets en 2007-2008 et 2010-2012.

Indice des prix mondiaux des denrées alimentaires, 1961-2022. Source : FAO.

Prétendre que la faim et l'insécurité alimentaire sont causées par des pénuries alimentaires ou une croissance démographique croissante est un mythe. Depuis 1960, la population mondiale a augmenté de 1,9 % par an, mais la production alimentaire mondiale a augmenté de 2,8 % par an. Dès lors, le problème ne vient pas d'une croissance rapide de la population mondiale. Produire plus de nourriture (souvent au détriment des équilibres écologiques) n'est donc pas une solution car la nourriture est en fait disponible en suffisance. Le vrai problème, c'est le prix et l'accès ou plutôt le manque d'accès à une alimentation de qualité. La famine et l'insécurité alimentaire ne sont pas le résultat d'une productivité alimentaire trop faible, mais bien un problème politique et économique d'origine humaine.

Certaines crises alimentaires aiguës sont la conséquence directe de décisions politiques. Ainsi, c'est parce que l'Arabie saoudite et les autorités locales ont depuis 2015 bloqué le carburant et l'aide humanitaire destinés au Yémen que 2,2 millions d'enfants yéménites souffrent de malnutrition. D'autres crises alimentaires aiguës sont dues à des interventions humaines indirectes. Ainsi, en Europe, en Amérique du Nord et en Inde, les cultures de céréales ont par exemple été affectées par la guerre et la pandémie, mais aussi par le changement climatique. Les vagues de chaleur et les incendies de forêt de 2021 et 2022 ont réduit les rendements. La région du Sahel et la Corne de l'Afrique ont été ravagées par une sécheresse sans précédent. (2)

Cependant, la crise alimentaire mondiale actuelle est un problème systémique, un effet secondaire logique de l'économie capitaliste.

Ceux qui ont le plus profité de la hausse des prix sont les membres du groupe « ABCD »

Alors que de nombreux ménages nʼarrivent pas à payer leurs factures, la richesse des milliardaires a augmenté plus rapidement en deux ans de crise du coronavirus qu'au cours des 23 années précédentes. Toutes les 30 heures, il y a un milliardaire de plus, tandis quʼun million de personnes sombraient dans l'extrême pauvreté durant ce même laps de temps – soit 263 millions par an selon Oxfam. Dans l'industrie alimentaire, la richesse des milliardaires a augmenté d'un milliard de dollars tous les deux jours. La hausse des prix alimentaires profite avant tout aux multinationales étasuniennes Archer-Daniels-Midland Company, Bunge, Cargill et (Louis) Dreyfus, soit le groupe dit « ABCD ».

La société Archer-Daniels-Midland (ADM) est l'une des plus grandes entreprises des États-Unis. Elle est spécialisée dans les produits alimentaires tels que l'huile, le soja, les graines et les produits à base de sucre, mais aussi le carburant, principalement le bioéthanol et le biodiesel. En 2021, le bénéfice net d'ADM s'élevait à 2,7 milliards de dollars, soit une hausse de 52,88 % par rapport à 2020. Historiquement, la multinationale affiche un bilan bien peu reluisant en matière de pollution, de fraude fiscale, de corruption et d'accord sur les prix. Jouant sur sa situation de monopole, l'entreprise, ainsi que quatre autres entreprises, ont tenté de faire grimper le prix des aliments pour animaux à base de lysine. Le livre et le film « The Informant » décrivent l'enquête sur ces pratiques.

Bunge Limited est spécialisée dans la transformation des aliments, le commerce des céréales et les engrais. Elle est cotée en bourse depuis 2001. En 2021 son bénéfice net était de 2 milliards de dollars, soit une hausse de 82,34 % par rapport à 2020. Bunge a également mauvaise réputation en matière d'évasion fiscale, de pollution et de corruption. Elle a décimé des communautés indigènes.

Cargill, la plus grande entreprise privée et le plus grand négociant en céréales du monde, a enregistré le plus gros bénéfice de ses 156 ans d'histoire et prévoit des profits encore plus importants en 2022. Cargill est la propriété du clan Cargill-MacMillan qui, en 2019, comptait quelque 14 milliardaires et dont les actifs combinés s'élevaient à 38,8 milliards de dollars. C'est la quatrième famille la plus riche des États-Unis. Chaque année, les membres de la famille Cargill-MacMillan reçoivent environ 18 % des bénéfices nets versés sous forme de dividendes. Pour la seule année 2021, cela représente 900 000 millions de dollars de dividendes.

La Louis-Dreyfus Company (LDC), fondée par Léopold Dreyfus en 1851, est aujourd'hui le plus grand négociant de coton et de riz au monde. Elle étend aussi son emprise sur le commerce mondial de sucre, de cuivre, de zinc et de plomb. L'entreprise est encore et toujours entre les mains des descendants de Léopold Dreyfus. En 2021, elle a enregistré une hausse de ses profits de 80 % par rapport à 2020. La plus célèbre de la famille est l'actrice Julia Louis-Dreyfus (connue pour ses rôles dans Saturday Night Live, Seinfeld, Veep), dont la fortune s'élève à 250 millions de dollars.

Le groupe ABCD contrôle environ 70 à 90 % du commerce mondial de céréales. Il a été vivement critiqué par Olivier De Schutter, rapporteur spécial de lʼONU pour les droits humains et la pauvreté. Le fait que ces multinationales de l'alimentation « empochent des profits records alors que la faim augmente est clairement injuste et constitue une terrible condamnation de nos systèmes alimentaires. Pire encore : ces entreprises auraient pu faire davantage pour prévenir la crise de la faim... » En définitive, nous devons briser les monopoles qui imposent leur loi aux chaînes alimentaires. Une poignée d'entreprises contrôlent les marchés mondiaux des semences et des engrais, la génétique animale, le commerce mondial des céréales et la distribution alimentaire. Elles réalisent d'énormes profits aux dépens des agriculteurs, des consommateurs et de l'environnement.

Plus près de nous, c'est le secteur de la distribution – soit les grandes chaînes de supermarchés comme Aldi, Delhaize, GB, Lidl – qui se frotte les mains. Les petites entreprises alimentaires belges et les PME se voient contraintes de baisser leurs prix, alors que leurs coûts augmentent (en raison de la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires) pour sécuriser les marges bénéficiaires de ces grandes chaînes. Résultat : les faillites se multiplient. Dans le secteur agricole flamand, le chiffre d'affaires a augmenté de 19 % en 2022, mais les coûts (de l'énergie, des engrais et des aliments pour animaux) ont augmenté de 25 %.

Les multinationales jouent sur la baisse de l'offre pour augmenter leurs prix et engranger plus de profits

Il est clair que ce ne sont pas les agriculteurs et les PME belges qui vont se remplir les poches, mais bien les multinationales qui profitent de la baisse de l'offre de denrées alimentaires pour augmenter leurs prix et générer davantage de bénéfices. À ce mécanisme de marché inhumain, vient s'ajouter la dynamique perverse de la spéculation. Les céréales et autres denrées alimentaires sont échangées sur des bourses, ce qui entraîne une instabilité et une expansion des prix. Dans ces bourses, on échange non seulement des récoltes, mais aussi des promesses d'achat de récoltes futures. Et ces promesses d'achat sont ensuite revendues. Ces échanges ne sont pas le fait de commerçants de denrées alimentaires mais de spéculateurs, qui ont donc tout intérêt à voir les prix augmenter. En 1996, seuls environ 12 % des échanges de produits alimentaires étaient entre les mains de spéculateurs. En 2011, on en était déjà à 60 %. De plus, une entreprise telle que Cargill est un fonds spéculatif, une société d'investissement qui attire des investisseurs privés fortunés pour effectuer des transactions alternatives à haut risque et à fort potentiel de profit.

Le rôle croissant de la spéculation sur les marchés alimentaires fait en sorte que l'offre et la demande réelles influent de moins en moins sur la fixation des prix effectifs des produits alimentaires. Résultat : une inflation et une explosion des prix. Alors que les petits agriculteurs, les travailleurs agricoles et les ménages souffrent de la hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie, les négociants en céréales et les spéculateurs s'enrichissent sans rien faire. La hausse du prix du blé et de l'huile de cuisson après la guerre en Ukraine, par exemple, n'est pas due à une pénurie d'approvisionnement en tant que telle, mais plutôt au fait que les thésauriseurs, les commerçants et les spéculateurs financiers ont eu une réaction de peur et de panique face au conflit.(3) En outre, les acteurs majeurs que sont ABCD utilisent ces crises comme un levier pour augmenter leurs profits déjà excessifs et élargir leurs monopoles, au détriment des petites entreprises locales qui, elles, sombrent.

Plafonner les prix des denrées alimentaires et taxer les surprofits

Il est totalement inacceptable que les géants de l'alimentation fassent d'énormes profits tandis que les prix des denrées alimentaires et l'insécurité alimentaire explosent. Tout comme pour les prix de l'énergie, nous devons faire pression pour plafonner les prix des denrées alimentaires et taxer les surprofits au niveau international, européen et belge.

Plafonner les prix des denrées alimentaires. Si l'on considère l'évolution des prix des denrées alimentaires, on voit clairement qu'ils étaient déjà à des niveaux élevés dès 2019, puis ont grimpé en flèche. Il faut don au minimum ramener les prix des denrées alimentaires aux niveaux de janvier 2019 et fixer ce niveau de prix comme plafond. Comme pour les prix du gaz, un tel plafonnement devrait d'abord être négocié au niveau européen, sinon les multinationales n'approvisionneraient que le pays le plus offrant. Si cela n'est pas politiquement possible, le gouvernement belge lui-même peut combler la différence via des subsides et/ou une réduction de la TVA. La baisse des recettes publiques qui en résulte pourra être compensée par une taxe sur les surprofits des multinationales.

Taxer les surprofits. Dans le contexte de la crise énergétique, des institutions capitalistes internationales telles que l'Union européenne (UE), le Fonds monétaire international (FMI) et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ont elles-mêmes proposé aux gouvernements nationaux de prélever des taxes sur les surprofits des entreprises du secteur de l'énergie. Depuis, l'Italie a mis en œuvre cette mesure. Il est parfaitement possible d'étendre cette proposition aux surprofits des multinationales de l'alimentation. Après la pandémie de coronavirus, par exemple, Oxfam International a appelé à lever un impôt mondial sur les surprofits à hauteur de 90 % pour toutes les entreprises, ainsi qu'une taxe des millionnaires.

Dans notre pays, le ministre des classes moyennes David Clarinval (MR) a déjà demandé à l'Observatoire des prix de revoir les marges bénéficiaires dans toute la chaîne agroalimentaire. Si le ministre Clarinval a l'intention d'utiliser cette étude pour servir de « médiateur » entre les différents acteurs, les résultats peuvent aussi servir à (a) identifier et, par conséquent, taxer les surprofits du secteur de la production et de la distribution alimentaire ; (b) plafonner correctement les prix des denrées alimentaires afin que les petits producteurs ne souffrent pas.

Les multinationales ABCD peuvent également être appelées à rendre compte de leurs surprofits en Belgique même. ADM a son siège belge à Anvers et son siège européen à Bruxelles. Cargill possède quelque 16 sites à Anvers (chocolat), Gand (biodiesel), Izegem (huile), Malines (R&D), Mouscron (chocolat, gâteaux, alimentation animale) et Vilvoorde (R&D). Pour Louis-Dreyfus, la Belgique est « une plaque tournante stratégique pour la distribution régionale et mondiale des produits agricoles » qui dessert quelque 70 pays. À Gand, LDC stocke des jus de fruits originaires du Brésil dans des terminaux réfrigérés géants. À Anvers, la multinationale importe et exporte du coton.

1. Fakhri, Michael. The right to food and the coronavirus disease pandemic. Report to the UN General Assembly 18 July 2022.

2. Idem

3. Idem