Qu’est-ce que Trump cherche à obtenir avec sa diplomatie autour de l’Ukraine ?

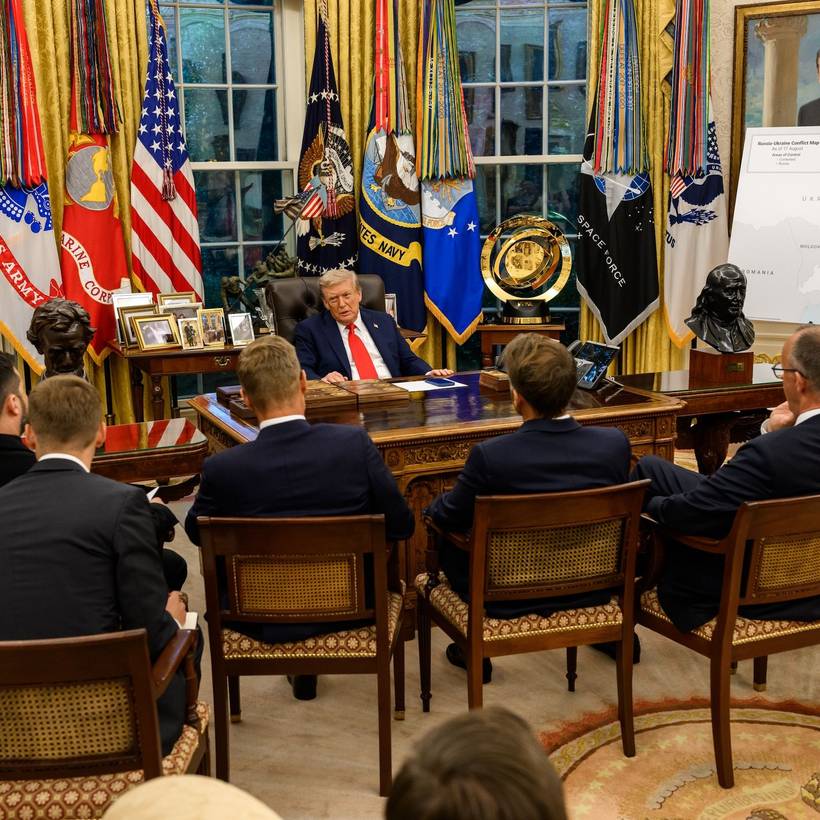

Après la rencontre en Alaska entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine, c’est au tour du président ukrainien Volodymyr Zelensky de rencontrer Trump à la Maison-Blanche. Il était accompagné du secrétaire général de l’Otan, Mark Rutte, et de six dirigeants européens qui estimaient ne pas pouvoir manquer cette occasion. Cela a donné des images marquantes qui entreront dans l’histoire. Mais où ce processus nous mène-t-il réellement ?

BELGA

Pragmatisme ou poursuite des combats ?

Pour la première fois en plus de trois ans, il semble y avoir une chance de mettre fin à la guerre en Ukraine par la négociation. Selon Trump, la Russie accepterait de mettre fin à la guerre sous certaines conditions. Poutine serait d’accord pour des garanties de sécurité pour l’Ukraine en échange d’un accord sur des concessions territoriales. La Russie obtiendrait alors le contrôle d’une partie du territoire ukrainien, tout en acceptant une certaine intégration du pays dans le camp occidental.

Bien sûr, l’invasion russe ne peut en aucun cas être justifiée. Mais, étant donné les rapports de force sur le terrain, un accord est le seul moyen de mettre fin à la guerre. La Russie progresse régulièrement, malgré le soutien occidental à l’Ukraine, et rien n’indique que cette tendance s’inverserait dans un avenir proche. Des concessions sont donc inévitables si l’on veut mettre fin à la violence.

Le professeur Tom Sauer l’a exprimé lundi dans De Standaard : « Comme la Russie est en train de gagner et qu’elle est extrêmement motivée depuis le début, l’Ukraine devra faire plus de concessions. C’est dommage pour l’Ukraine. Ce n’est pas juste. Mais l’alternative pour Kiev est de continuer à combattre avec le risque réel que, à court ou moyen terme, la Russie force des percées sur le terrain, mettant des villes comme Odessa et Kharkiv en ligne de mire. Du point de vue ukrainien, le pragmatisme est donc préférable à la poursuite des combats. La population locale l’a déjà compris. À nous de le faire. »

Le professeur Sauer fait référence à un sondage indépendant qui indique que sept Ukrainiens sur dix sont actuellement favorables à une fin négociée des combats.

Donald Trump, un faiseur de paix ?

Les événements des derniers jours soulignent une fois de plus que la guerre en Ukraine a deux visages : d’une part, l’invasion illégale du pays par la Russie, et, d’autre part, une guerre par procuration entre la Russie et l’Otan, dirigée par les États-Unis. C’est pourquoi nous avons condamné dès le début l’invasion russe, mais aussi ce jeu de pouvoir géostratégique dans lequel des Ukrainiens et des Russes servaient de chair à canon.

Donald Trump se présente maintenant comme un pacificateur et ne rate aucune occasion d’attribuer la responsabilité de la guerre en Ukraine à son prédécesseur, Joe Biden. Combien de fois n’a-t-il ainsi pas parlé de « la guerre de Biden » ?

C’est vrai que l’approche des États-Unis a changé sous Trump. Cependant, il y a une constante : tant Biden que Trump défendent l’impérialisme américain et agissent en fonction des intérêts de leur pays, et en particulier des intérêts des super-riches. L’« accord » à 500 milliards de dollars que Trump a signé en février avec l’Ukraine pour permettre l’exploitation des matières premières et des terres rares du pays au profit des États-Unis en est un bon exemple.

Alors que Biden pensait servir au mieux ces intérêts en injectant des milliards dans la guerre pour épuiser la Russie, Trump a une autre vision. Il a vu que cette politique avait des effets indésirables, notamment sur les intérêts à long terme des États-Unis. Dans une interview accordée à Fox News après sa rencontre avec Poutine, il a expliqué : « Mes prédécesseurs, Biden et Obama, ont commis une bêtise en poussant la Russie dans le camp de la Chine. Nous devons maintenant rectifier le tir. »

Car, pour lui, le véritable concurrent des États-Unis n’est pas la Russie, mais la Chine. C’est le seul pays capable de détrôner les États-Unis en tant que première économie mondiale. Dans certains secteurs, la technologie chinoise n’a rien à envier à celle des États-Unis. Ces derniers voient la Chine comme un rival stratégique et c’est pour ça que Trump veut renforcer les liens avec la Russie : afin de détacher ce pays de la Chine.

C’est d’autant plus important face aux conséquences de la politique commerciale agressive de Trump, avec les hausses de tarifs douaniers et les sanctions. Cette politique pousse en effet des pays comme l’Inde, le Brésil et d’autres pays du Sud global à chercher des alternatives, comme les BRICS+ (une alliance pour la coopération entre des pays, lancée autour du Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, qui s’est élargie depuis). La Russie et la Chine jouent un rôle de premier plan dans les BRICS+, et on peut aisément comprendre que les États-Unis veuillent diviser ces alliances croissantes le plus rapidement possible.

Il y a donc trois raisons pour lesquelles Trump a rompu avec la politique de son prédécesseur :

En mettant fin à la guerre en Ukraine, il affaiblit cette dynamique et ces alliances.

Il peut aussi à nouveau profiter du commerce avec la Russie, un pays riche en énergie et en matières premières.

Mais, surtout, il peut concentrer pleinement les forces américaines sur l’Asie, où se trouve le rival stratégique qu’est la Chine, et encercler militairement ce pays.

On est donc loin d’une vraie stratégie de pacification. Le conflit en Ukraine n’est pas encore résolu que les États-Unis préparent en fait déjà le suivant.

Poutine a-t-il réussi son coup ?

Supposons qu’un accord de paix soit effectivement conclu. La Russie en sortira-t-elle grande gagnante, comme on l’entend souvent dans les médias ? Ce n’est pas si simple.

Pour autant qu’on sache, la Russie conserverait effectivement le contrôle d’une partie du territoire qu’elle occupe actuellement. Mais il ne faut pas oublier que Poutine avait initialement placé la barre beaucoup plus haut. Il voulait en réalité que l’Ukraine soit « démilitarisée » et obtienne un statut neutre.

Le professeur Sauer estime que Poutine fait des concessions en acceptant l’accord : « L’Ukraine, même avec un territoire réduit, reste souveraine, démocratique, appartenant à la sphère d’influence occidentale, éventuellement membre de l’UE à terme, armée et dotée de garanties de sécurité. Ce sont toutes des choses que la Russie ne souhaite pas voir se produire, mais auxquelles elle devra consentir. »

Il est vrai que Poutine joue haut. Mais la Russie n’a certainement pas obtenu tout ce qu’elle voulait. Loin de là.

L’Europe reçoit l’addition

« Monsieur le Président, cher Donald, vous avez réussi à briser l’impasse dans le conflit avec Poutine », a déclaré Mark Rutte alors qu’il était assis à la table de la Maison-Blanche avec Zelensky, Trump et six dirigeants européens. Il faut le reconnaître, le secrétaire général de l'Otan peut aussi parfois faire une remarque pertinente. Car y a-t-il un seul des participants autour de la table qui s’est demandé pourquoi aucun dirigeant européen n’a même jamais tenté une initiative de ce type au cours des trois dernières années et demie ? Beaucoup de souffrances auraient pu être évitées.

L’Europe est reléguée au rôle de spectateur, et elle ne peut s’en prendre qu’à elle-même. Dès le début de la guerre, les dirigeants européens ont affirmé à l’Ukraine que la victoire ne pouvait être remportée que sur le champ de bataille. Ils ont ignoré, voire saboté, les tentatives de négociation, notamment celles de la Turquie. Ils ont continué à suivre aveuglément les États-Unis lorsque ceux-ci, sous la présidence de Joe Biden, ont pris l'initiative d'armer l'Ukraine.

Cela servait les intérêts de l’industrie européenne, qui souhaite depuis longtemps intégrer l’Ukraine dans la sphère d’influence occidentale. En 2014, notre Guy Verhofstadt national, accompagné d’autres politiciens européens, s’est rendu à Kiev pour y attiser la révolte contre le régime ukrainien en place à l’époque. Depuis lors, l’Ukraine, qui compte une importante minorité russophone, s’est doté d’un gouvernement pro-européen, et les liens politiques, économiques et militaires avec l’Union européenne et l’Otan ont été renforcés. Le fait que la Russie ne voie pas cela d’un bon œil ne semblait déranger personne en Occident.

Maintenant que Trump choisit une autre voie, l’Europe se voit présenter l’addition. Littéralement, car elle doit désormais assumer les coûts de l’armement continu de l’Ukraine. Et bien qu’elle ait un partenariat stratégique avec l’Ukraine depuis 2021 concernant les terres rares, les États-Unis ont signé cette année un accord avec Zelensky, leur donnant le contrôle sur l’exploitation des ressources ukrainiennes.

L’Europe doit-elle se prendre en main ?

Depuis, Trump a imposé sa norme de 5 % de dépenses militaires aux membres européens de l’Otan, au grand plaisir de l’industrie militaire américaine. Il y a quelques semaines, il a aussi imposé à l’Europe des droits de douane de 15 %. Et on peut être certain que l’Europe devra payer pour la reconstruction une fois que les armes se seront tues en Ukraine.

En voyant comment les dirigeants européens se sont sagement assis à la table de Trump à la Maison-Blanche, il est clair que ce n’est pas eux qui ont l’initiative pour le moment.

Malheureusement, ils en tirent une nouvelle fois des mauvaises conclusions. On l’a vu avec la réaction agressive du président français Emmanuel Macron. Il ne croit pas aux négociations, exige que l’Europe soit à la table des discussions et prend les devants dans la soi-disant « Coalition des volontaires », un groupe de pays qui menace d’envoyer des troupes en Ukraine.

Dans la même veine, le ministre belge de la Défense Theo Francken (N-VA) fait partie de ceux qui affirment avec assurance que « l’Europe doit se prendre en main ». Ce qu’ils entendent par là, c’est que l’Europe doit s’armer elle-même. Selon eux, seuls ceux qui sont militairement forts peuvent jouer un rôle sur la scène géopolitique.

C’est pourquoi ils acceptent sans broncher la norme de 5 % de Trump pour la militarisation de notre société. C’est aussi pourquoi Ursula von der Leyen parle d’une « stratégie du hérisson » pour l’Ukraine. L’Europe choisit une escalade supplémentaire, avec l’idée que la militarisation du continent stimulera l’économie et replacera l’impérialisme européen sur la carte.

Même maintenant qu’il y a enfin une chance d’un accord de paix, l’Europe freine des quatre fers. Au lieu de saisir ce moment pour esquisser une nouvelle architecture de sécurité pour l’Europe, ils préfèrent attiser les contradictions.

Sécurité collective

La militarisation de l’Europe ne peut nous mener qu’à la guerre. Plutôt que de choisir cette voie, nous plaidons pour une option totalement différente pour notre continent : un choix en faveur de la solidarité, de la coopération et de la diplomatie.

D’autant que, même si Trump parvenait à faire taire les armes en Ukraine, une paix durable serait encore loin d’être acquise. « Après un tel accord de paix, une fois les esprits apaisés, l’Est et l’Ouest devraient engager des discussions sur la construction d’une future constellation de sécurité européenne, comme lors du processus d’Helsinki dans les années 1970, écrit le professeur Sauer. Idéalement, ces discussions aboutiraient à un ordre basé sur la confiance, le respect, l’inclusion, la coopération et le droit international, et moins sur la force brute. »

Selon lui, cela offre bien plus de garanties pour une paix durable que l’accumulation d’arsenaux militaires, qui ne fait que raviver le « dilemme de sécurité » (chacun s’arme toujours plus pour renforcer sa sécurité, mais en faisant ça, le danger augmente), donner un faux sentiment de sécurité et nous rapprocher de la prochaine guerre.